Форма народной самоорганизации в виде Советов может использоваться и сейчас

В этом году исполнилось 120 лет со дня основания первого Совета в нашей стране. Больше века назад он был создан в городе Иваново и тогда назывался «Советом рабочих уполномоченных». Это стало новой формой самоорганизации и низового самоуправления трудящихся. После Февральской революции Советы как форма организации на местах распространилась практически по всей стране, что, собственно, и стало впоследствии называться советской властью. Добавим, что данная форма была реализована в десятках стран мира и во многом востребована до сих пор. Скажу больше: есть ощущение, что использование подобной формы управления возможно и в нашей стране. В этой части важно отметить, что Советы не только являются исторически органической формой народной власти в России, но и не противоречат основам нынешнего конституционного строя.

Не надо думать, что данную форму изобрели, представили и продвинули большевики. Их лидерство и в 1905 году, и в 1917 году в Советах не было однозначным. Советы часто возглавлялись и беспартийными активистами, и меньшевиками, и эсерами. При этом авторитет новой народной формы власти в период событий 1917 года был колоссальным, это предопределяло желание всех революционных партий иметь большинство в Советах. Лозунг «Вся власть — Советам!» — самый известный и популярный слоган революционных событий начала прошлого века.

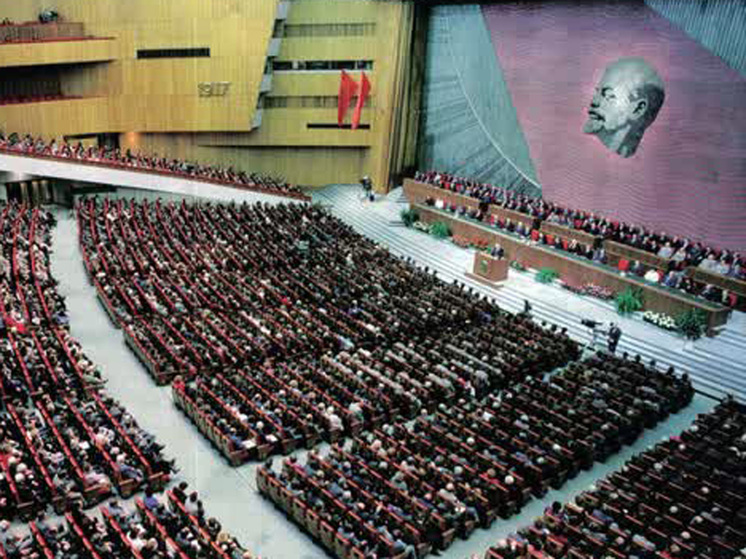

Первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов прошел в июне 1917 года, что стало прологом для установления советской власти. Второй Всероссийский съезд Советов собрался сразу после Октябрьской революции и, по факту, легитимизовал переход власти в России к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Конечно, многие скажут, что власть Советов в нашей стране постепенно была трансформирована в партийно-политическое руководство, а съезды КПСС, по сути, заместили собой съезды Советов. На первый взгляд так оно и есть. Не случайно уже упоминавшийся выше лозунг «Вся власть — Советам!» вернулся в политический дискурс во время перестройки и первых съездов народных депутатов СССР и РСФСР в 1989–1990 гг. Но если посмотреть внимательно, советская власть никогда не теряла народный дух и не разрывала свою органическую связь с народным политическим творчеством и духом самоуправления трудящихся.

Безусловно, Советы начала прошлого века стали продуктом революционной эпохи, но их историческое происхождение, основанное на предыдущих российских формах народного самоуправления, безусловно и однозначно. Здесь можно вспомнить и новгородское вече, и казачий круг, и народное ополчение, и земства, и многое другое. Не случайно Советы называли продуктом самобытного народного творчества, формой самодеятельности трудящихся, политическим проявлением народного духа, народной культуры и многовековой мечты русского человека о справедливой народной власти.

Идеологи советской власти всегда подчеркивали различия Советов и буржуазной парламентской демократии. Основное отличие состоит в том, что Советы состоят не из представителей народа (как в буржуазно-демократических парламентах), а являются частью народа. Соответственно, народный депутат может быть отозван, он не имеет вознаграждения за свою политическую деятельность, он является частью своего трудового коллектива. По задумке, он не представляет, а реально живет интересами народа.

Неслучайно система Советов в СССР распространялась не только на органы публичной власти, но и на многие иные сферы народной общественной самодеятельности и самоуправления трудящихся. Здесь надо вспомнить, например, советы трудовых коллективов (СТК), которые, кстати, на многих предприятиях существуют до сих пор. Профессиональные союзы также изначально были встроены в систему Советов. Кроме того, в СССР функционировала обширная сеть самоуправляемых общественных организаций. Та же КПСС, как бы к ней ни относиться, не отрывала себя от советской власти и, по сути, была сильно трансформированной (и забюрократизированной) формой реализации власти Советов.

Как известно, после августа 1991 года (и особенно после октября 1993 года) система и организационные формы советской власти были демонтированы. Однако ее проявления можно было наблюдать, например, в органах местного самоуправления, которые длительное время имели двухуровневую систему организации. Напомню, что на одном уровне формировались муниципальные органы районов или городских округов, а на другом уровне — органы поселений. В последнем случае это была самая приближенная к населению городов, сел и деревень система публичной власти, до которой мог дойти в прямом смысле этого слова любой гражданин, даже в самом отдаленном населенном пункте. Понятно, что поселковые органы самоуправления не имели достаточных полномочий и соответствующей бюджетной основы, но наличие непосредственных народных представителей на местах всегда играло свою роль для защиты интересов человека труда.

В настоящее время практически во всех субъектах РФ (исключение составляют около 20 регионов, включая крупные национальные республики) произошла трансформация органов местного самоуправления с фактическим сжиманием местной власти до одного уровня — на плоскости публичной власти городских округов и муниципальных районов. В этой форме есть, конечно, свои преимущества (например, сокращение издержек), но вопросов к новой системе местного самоуправления значительно больше. Основной из них, конечно, — это отсутствие близости публичной власти к человеку и ее фактический разрыв с историческим народовластием.

Если власть Советов была частью народа и продуктом его творческого общественно-политического созидания, то современное местное самоуправление является скорее формой общения с народом, а не продуктом его самоорганизации. У меня есть твердое убеждение в том, что мы в России так или иначе впоследствии эволюционно вернемся к многоуровневому местному самоуправлению.

Скажу больше: скрытые конструктивные возможности и позитивный общественный потенциал Советов позволяют нам говорить о том, что они могут возродиться в России на новом витке спирали эволюции. И здесь можно обозначить несколько форм народной общественно значимой самодеятельности.

Во-первых, есть громадный потенциал развития уже упоминавшихся выше Советов трудовых коллективов. Все годы становления рыночной экономики в коммерческих предприятиях власть принадлежала собственникам, то есть капиталистам. Вы скажете, что это нормально при свободном рынке. Но я отвечу, что любое предприятие — это часть государства, а работающие на нем граждане — это часть общества. Соответственно, интересы государства внутри коммерческих структур защищают надзорные и регулирующие органы. В их же зоне ответственности находится и защита интересов граждан. Однако не все можно регулировать на основе нормативных правовых актов, и зачастую, например, экономические интересы работников остаются за пределами ответственности официального государственного надзора. Ради защиты экономических интересов трудящихся и были придуманы советы трудовых коллективов. Почему они сейчас не работают и не созданы повсеместно — отдельный вопрос, не отменяющий общую ценность СТК.

Во-вторых, нужно отметить возникающие повсеместно сейчас комьюнити или сообщества в сети, в которые объединяются люди, имеющие общность интересов. Это явление имеет сейчас масштабное распространение и является серьезным, в том числе общественно-политическим фактором. Умение работать с данными сообществами в сети — важный элемент политического управления на современном этапе. Основная ценность подобных комьюнити в том, что в них объединяются неравнодушные граждане, энергия которых должна ложиться в созидательное русло.

Здесь вспоминается третий важнейший элемент, где формируются зачатки Советов. Это сообщества по месту жительства — домовые комитеты, комьюнити в районах, а также различные формы территориального общественного самоуправления. Здесь также кроется громадный потенциал развития и совместной созидательной деятельности. Инициативное бюджетирование, применяемое сейчас повсеместно, — хороший, но довольно ограниченный в части потенциала пример. Важно понимать, что сущностную роль играет не только софинансирование развития своей общей территории, но и совместный созидательный труд и осознание неразделяемой ответственности за будущее своей небольшой территориальной общности.

В этой части хочется отметить, что в российском законодательстве до сих пор нет понятия «местная община» или «местное сообщество», хотя Конституционный суд России еще в начале нулевых постановил, что местное сообщество — это субъект местного самоуправления, а муниципальная власть по своей природе есть часть местного сообщества. Соответственно, субъектность местных общин так или иначе должна проявляться в том числе в народно-представительной форме, а это уже и есть местный Совет. Если люди хотят объединяться и в общественной форме намерены защищать свои интересы, то это нужно только приветствовать, особенно на фоне понимания важности этого процесса со стороны Конституционного суда. Объединение местных сообществ по территориальному принципу с выходом на уровень Федерации (съезд Советов) — тоже закономерный и вполне понятный процесс. Станут ли в этом случае Советы альтернативой официальной публичной власти? Ну, конечно же, нет! Причина здесь крайне проста: местные Советы не имеют ни постоянных источников финансирования, ни полномочий, ни легитимной возможности формировать институты власти. Советы в этой форме, как это исторически и происходило, являются формой народной самоорганизации и общественной самодеятельности.

В заключение хочется отметить, что Советы как форма самоорганизации граждан пережили уже две основные версии. Советы 1.0 существовали в период революционных событий начала прошлого века, Советы 2.0 были реализованы в форме организации советской власти в СССР. Сейчас наступает время Советов 3.0. И технологическая терминология здесь абсолютно уместна по той простой причине, что новые Советы должны формироваться и функционировать в том числе на цифровой технологической основе. Кстати, портал "Госуслуг" и аналогичные системы в регионах уже сейчас используются и для принятия решений домовыми комитетами, и в рамках инициативного бюджетирования и др.

Вывод напрашивается однозначный… Технологическая база для Советов 3.0 существует, желание граждан участвовать в самоорганизации очевидно, польза возрождения Советов на новой общественно-значимой основе также не вызывает сомнений. Все это говорит о том, что эпоха Советов еще не окончена, а Россия в силу исторических особенностей по-прежнему остается Страной Советов. Может быть, этот формат снова нужно вернуть на службу обществу?